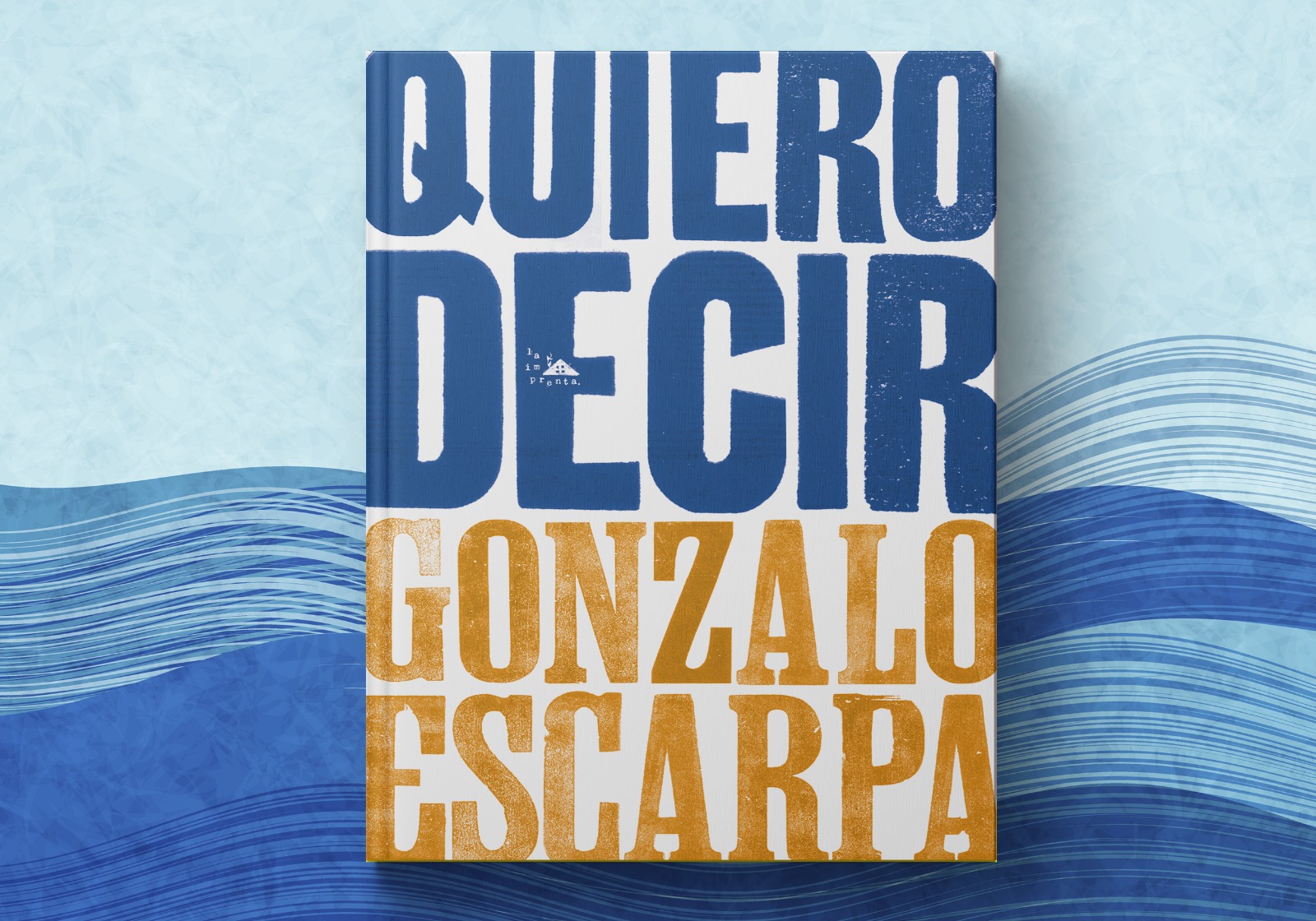

Quiero decir

El último libro publicado por Escarpa recoge poemas escritos en la segunda década del segundo milenio que recogen los temas que le preocupan, que siempre le han preocupado. Sigue fiel a su amor por la estructura y la métrica estricta, pero se muestra más sosegado, más próximo a la letanía que al grito, más hondo, más en el aire, pero en un aire profundo.

Este poemario ha recibido más atención mediática que los anteriores, y se sitúa en una órbita contemporánea cercana a la ecopoesía, la conciencia crítica y el abrazo de la tradición con la modernidad.

Reseñas

«QUIERO DECIR»: GONZALO ESCARPA CANTA A LA VIDA Y A LA MUERTE EN SU NUEVO POEMARIO

En el lema general de este Quiero decir se lee: «Frente a la franca pregunta del mundo […] pequeños poemas». No habría otra respuesta para los poetas, al menos para Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977), una respuesta que, como aquí se reitera, es un canto. “Vivir es ir cantando / hacia la muerte” –que no ha de confundirse con “cantarle a la muerte”–, punto final inevitable.

Así lo dice, «Porque la muerte es obvia», pero como salvación no queda sino cantar. Y cantar ¿qué? Según Quiero decir, todo sería cantable, hasta lo nimio, pues si “Luce lo que hay de flor / en lo banal”, cómo no en lo que no lo sería. Así, vivir, aun sabiendo que es para la muerte, es un goce y de ahí el canto.

Escarpa, autor de varios libros de poesía y de varias antologías, escribe este Quiero decir con un lenguaje claro en general, aunque no faltan algunas palabras poco comunes, como “chuyo” o crisopacio”, juegos como la abreviatura “or. inc.” por “origen incierto”, la amalgama de palabras, “puesloquehayqueentender”, los encabalgamientos léxicos al servicio de la rima o la gradual pérdida de tono en la tinta en “desaparecer”, palabra que casi desaparece para la lectura, en lo que es representación gráfica del significado.

En este libro, pautado por el ritornello “Un hombre frente el mar”, reúne poemas escritos ya libremente, ya en estrofas tradicionales.

Hay, pues, que cantar, pero ¿es posible? Responde este libro: “Escribir un poema / de amor es imposible”. Sin embargo, no ha de caerse en la desesperanza, pues unos versos más adelante añade: “escribamos poemas / imposibles./ amemos / la imposibilidad”. Y es que “Todo es posible. / No en el lenguaje, / en lo indecible”. De eso se trataría, de decir lo que no puede ser dicho y ello habrá de ser la poesía. Libro, sin duda, de interés, que da que pensar, que disfrutar, libro, quiero decir, poético.

TÚA BLESA

El Cultural. 30 de noviembre de 2024

AMOR SIN CONVENCIONALISMOS

“¿Qué clase de libro es este poemario? Porque la verdad es que es raro: a veces rima o traza un pentagrama, y muchas, juega, sí, juega con las palabras con la seriedad con que juegan los niños, la seriedad con que nos juega la vida”, comenta Hugo Mujica de este último libro de Gonzalo Escarpa (1977). Un libro que no acaba en ese explícito juego verbal o “perfoescrito” (pensado para escucharse, pues lo excede de largo) como gusta definir cierto tipo de poesía el autor (próxima a la canción). Y no lo es porque también filtra desasosiegos su canción de amor insurgente, amable y profundamente seria, a veces en la contralectura con Nicanor Parra (sin su acidez), frente quienes corrompen el mundo por su falta de empatía y solidaridad. Quiero decir trae mucho de eso en su miscelánea de poemas de diferentes registros y tonos, emociones, metros y fórmulas, desde el mentado sentido del juego, a veces puro ludismo verbal, pero otras crítica y reflexión, necesidad de intimidad, no sé si cierto cansancio… pero sobre todo amor sin convencionalismos cursis o astucias, pues estamos ante un libro de amor lleno de delicadezas. Y pienso en el estupendo “No cabe en un color el Paraíso”, claro en dicción en su declaración de intenciones. Me refiero a ese explícito amor vitalista que reflexiona y piensa en sí, hecho actitud y postura frente al mundo, comprensión de la vida, hermenéutica, piedra tirada al fondo, diría José Ángel Valente. Quiero decir es eso fundamentalmente; también mirar, repasar, y un sopesar pensativo (ya está Escarpa en esa poesía de la edad o de reflexión), sin gravedad atosigante, con sugerencia, ante el motivo del mar frente al mar de la vida, de donde nacen, en ocasiones, algunos poemas estupendos con ese motivo, y se hila el libro en su reiteración, engranaje.

Quiero decir es todo eso, pero además de esa reflexión llena de deseo de intimidad es un poema. Uno que debió, quizá, poner al frente: “Regocíjate, hermano” realmente estupendo en intención y fórmula, hijo de Walt Whitman, sin desbordamientos. Y más en un libro misceláneo en tiempos en que los conglomerados de misceláneas no terminan de soltarse la melena, frente a estas maceradas vivencias, reflexiones o poemas de la madurez, elaboradas por la vivencia y por el tiempo, bien macerados. De ese orujo de yerbas destilado por los días, léase reflexión y “saber decir”, por contarlo a la manera de Ángel Gabilondo, surge este libro apetecible, vivo, con sus colinas y valles, pero siempre con esa verdad de fondo, con ese adentramiento sin trampa de quien tiene verdades o situaciones que contar/cantar. Las de “Un hombre frente al mar/no está del todo solo” u otro delicioso, realmente, “Un hombre frente al mar/ puede estar en silencio / sin estar en silencio. / Es como un hombre frente a un libro. / Está leyendo el mar, / que le habla / sin hablar”, por no hablar de “Mazunte”, o esa soledad donde parece empezar a pesarle al yo. Sin duda en el extremo opuesto al deseo, a ese “Regocíjate, hermano”, estupendo, o el vitalismo del que está impregnado el libro y su diálogo con la vida de un poeta con otro mérito añadido en sus aciertos. Me refiero a que Gonzalo Escarpa (que no sé por qué publica poco), cuando se lo propone, sabe narrar líricamente, a la manera de José Hierro, y sabe mantener la tensión. Y lo hace muy bien. Tal debiera emprenderse más desde ahí. Me refiero a poemas, estupendos, como “Nick Cave llega a la playa de Antón Lizardo, en Veracruz”. No es fácil desarrollar esa mezcla de distancia con el yo y de transparentarlo en medio del camino de la vida, narrarlo líricamente y sostener un poema largo, como hizo Hierro, del que sin duda ha aprendido a hacerlo. Y lo hace bien. Y no solo una vez, sino también en “Memoria de la sombra. París ya no recuerda a Paul Celan” (si alguna vez lo recordó), y donde Escarpa nos cuenta que no todo en su poesía está hecho para la canción y el recital, sino también para la lectura atenta debajo de la luz en un rincón de la casa, o debajo del hueco de la escalera, escribió Marcel Proust.

RAFAEL MORALES BARBA

Revista Turia. 28 de abril de 2025

Un pájaro se escapa de la nada que queda.

Ese pájaro importa.

Gonzalo Escarpa

La trayectoria de Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977) se inicia hacia el cambio de siglo, en un momento en que el estancamiento de modelos poéticos en España se caracterizaba por el posicionamiento de poéticas dominantes y el desprecio a las vanguardias. Un dicotomía maniquea e interesada que enfrentaba al populismo mediático con el esencialismo trascendente, sin cuestionar aquella superstición que asume a la cultura como patrimonio de la alta burguesía (validando sus privilegios institucionales). En dicho contexto, el de una ciudad letrada conservadora y desfasada, toda pretensión independiente y renovadora como la del joven Escarpa devenía inevitablemente sospechosa.

A lo largo de más de dos décadas, la propuesta de Gonzalo Escarpa se ha consolidado como ejemplar con respecto a la idea de que la obra de un poeta contemporáneo trasciende al libro impreso. Así, mediante un trabajo incesante desde los escenarios y la gestión cultural, su energía creativa se expresa también en el diálogo interdisciplinario y la creación de proyectos, como corroboran innumerables eventos de poesía escénica, la importante antología generacional Todo es poesía menos la poesía (2004) y espacios de difusión poética como La Piscifactoría y Ámbito Cultural. En todos estos esfuerzos el poeta ejerce su autonomía compartiendo una fe inquebrantable en la palabra y en su capacidad para crear comunidades, con una convicción de gran generosidad que pocas veces ha sido reconocida.

Lejos de la figura del poeta como iluminado, el escenario se constituye en Escarpa como parte indisociable de su voz, pues le brinda un ágora y un laboratorio desde el cual se interpela siempre a un público y a lectores concretos. Estrategia que reivindica cierta poesía de filiación popular, entreteniendo, educando y cuestionando según distintas necesidades, circunstancias y registros. Tales objetivos, pese a su pluralidad, se articulan resueltamente en oposición al pudor burgués y al decoro clásico, con visos histriónicos, a veces próximos a lo contracultural, pero en los que se reconoce asimismo la línea ancestral del juglar y del bufón. Obsérvese así que su continuo empleo de un alter ego, sea en la oralidad o en la escritura, nunca oculta el absurdo social ni la precariedad propia de la actividad artística (aspecto decisivo dentro de una industria editorial que promueve indiscriminadamente simulacros del éxito).

Por consiguiente, concebir a la poesía como una aventura, como una amalgama de posibilidades inciertas, es asimismo una de las matrices de la escritura de Gonzalo Escarpa, la misma que se aprecia a plenitud en su último y más ambicioso libro, Quiero decir (La imprenta, 2024). Un impulso que lo ha conducido a asumir como propia una inusitada conciliación entre la influencia de las vanguardias y la del clasicismo áureo (el encuentro, casi fortuito, entre Dadá y Lope de Vega sobre un proscenio de disección). Mas, fuera del gesto, dicha aproximación supone actualizar la tradición vanguardista interpretándola desde un contexto específico, conservando su entusiasmo pero sin caer en un adanismo ingenuo. De ahí su respeto a la tradición castellana, en particular a lo popular y al arte menor.

A lo largo de casi medio centenar de poemas de distinto formato y extensión, Quiero decir constituye un reto para sus lectores, como sin duda también lo ha sido para su propio artífice, quien busca con denuedo conciliar la expresión poética oral y la escrita. Se trata, no obstante, de un libro más complejo que difícil, forjado entre el estupor y la búsqueda del sentido, fisura plenamente superada al asumir la necesidad de manifestarse como un impulso vital irrenunciable. De este modo se registra la vida desde sus expresiones más plurales y cotidianas (“ante la ausencia de grandes respuestas, pequeños poemas”).

Para Gonzalo Escarpa, el mundo se inicia con el poema. La tradición, por consiguiente, le ofrece un resquicio de seguridad y de aquella adopta una dicción de trasfondo clásico, incluso en ocasiones con un léxico insólito o arcaizante (“Desgajes. Lascas, escotas, España”). El espectro de lo métrico en sus versos indica a su vez el anhelo de un orden moral, cierta nostalgia por un mundo con mayores certezas en el que aún era posible aspirar a la sabiduría y a sus consuelos:

No hay diferentes vinos. No hay vidas separadas.

No hay separadas vides. Somos la misma uva.

Somos esa raíz que, dispersada, no crece,

ese hueso torcido que se pudre en la tumba,

ese animal entero que nace cada día,

esa sorpresa nueva que no se acaba nunca.

En su alternancia entre el movimiento y la contemplación, Quiero decir dibuja un transcurso: el del poeta y su lenguaje. El mar surge entonces arduamente como un símbolo que desde su fluctuación, en la aparición y desaparición de sus olas, brinda cierto consuelo. Por consiguiente, el mar de los poemas de Escarpa se contempla y se lee como un libro (“Este hombre frente al mar / no es el mismo hombre frente al mar / que el hombre frente al mar / de la página 67”). El poeta siempre quiere decir, aunque a veces no sepa bien qué, pues esto es algo que se descubrirá sólo mediante la propia enunciación (un rasgo absolutamente moderno). En cierto modo, desde su predilección por la gravedad clásica y la baja intensidad del arte menor, la suma de gritos y susurros de estos versos afirma que el poema es el libro en su conjunto, aunque dicho artefacto diste de ser concluyente.

Por lo tanto, Quiero decir no agrupa poemas cerrados: su escritura esboza más bien un recorrido parecido al de la vida misma, en el que, pese a la variedad de estímulos y la ausencia de sentido (como en las incursiones de Celan, Kurosawa y Nick Cave con un flotador), nunca se cede a la desazón o al escepticismo. El libro se proyecta de este modo como una unidad similar a una función escénica o a la propia lectura.

La convicción personal que sostiene y articula las páginas de Quiero decir se apuntala con un poema final extenso, “24 redondillas y un poco más que 3/4 para una fotografía”, con el cual el poeta establece un autorretrato que transmuta de la imagen a la palabra. A la manera de una peculiar dubitación whitmaniana, los versos edifican una incrédula oda a sí mismo, la cual carece de megalomanía y por lo mismo resulta necesariamente inconclusa:

Ha tiempo que las respuestas

ni las busco ni me hallan.

[…]

Me cuesta soltar la daga

-la pluma, quiero decir-.

¿Y si al dejar de escribir

todo se muere? ¿O se calla?

Lo que sostiene la vocación poética, se atreve finalmente a afirmar Escarpa, es la insobornable voluntad de manifestarse, de decir a la par que hacer. Así el autor confirma su fe en el lenguaje y en la vida. Quiero decir nos invita a acompañar a un poeta inusual, que aspira a la valentía del ciudadano de a pie, pues no duda en ser paradójico y contradictorio, aceptando que todos somos ocasionalmente ridículos. Entre lo lúdico y la gravedad moral, resuenan los versos de un outsider con voluntad comunitaria, de un solitario que trabaja su lenguaje entre la multitud.

MARTÍN RODRÍGUEZ-GAONA

El Plural. 11 de noviembre de 2024

Gracias al excelente trabajo de La Imprenta, este libro se puede obtener fácilmente desde cualquier lugar del mundo.